Magazine ICC n°4

15 €

Contenus sommaire

Craig Hawkins

/ Afrique du Sud

Guillaume Monjuré

/ France

Niko Romito

/ Italie

Post-truth politics,

la post-vérité : on le sait, c’est le terme de l’année. Célébré à la Une des journaux, ce néologisme a vite été adopté par tous les dicos de la planète. Bienvenue dans l’ère de la post-vérité donc, quand la politique ne procède plus d’un semblant de vérité. Une ère post-factuelle : les opinions affranchies des faits, de leur véridicité et solvabilité.

On explique même par là le cauchemar éveillé de Donald Trump, la douche froide de sa prise du pouvoir, sa manipulation rusée des réseaux sociaux. Son affranchissement automatique de tout référent. Rejoignant la foodosphère qui avait aussi accédé depuis belle lurette – dix ? quinze ans déjà ? – au même inquiétant affranchissement de tout paradigme de contrôle.

Désormais c’est acquis : la cuisine ne carbure plus qu’à sa propre post-vérité. Affabulant, en se faisant tout un cinéma, elle se projette dans des grandes histoires, avec un grand H svp. Pas de microrécits, du storytelling façon plan B et système D, contes mineurs ou entrelacs intimistes. Plutôt son contraire : des gestes messianiques, des missions héroïques, pour mieux saturer l’espace médiatique. Cuisinier assurément mais démiurge sinon rien : aujourd’hui on se doit carrément de sauver l’humanité. Nourrir la planète, nettoyer les océans, invoquer le droit-de-l’hommisme. On s’autocélèbre en Messie de l’Amazonie. On a réponse à tout en gourou du Zero Waste en éternelle campagne téléprésidentielle. L’ère du simulacre, du gimmick promotionnel, de la surexposition autoréférentielle… nous y voilà. Enjoy your post-truth.

Le lecteur rétorquera : tout ce laïus pour introduire un cuistot de plus. Comme si nous étions si naïfs pour faire de Niko Romito l’îlot en marge du marasme, l’ancre de salut dans un monde en perte de sens. L’à-peu-près nous guette, gare aux simplifications. Si l’on écrit, juste pour suggérer l’immense écart, la droiture morale et la quête d’absolu de Niko Romito, et l’on avance même que le cuisinier est, toutes proportions gardées, le Michel Bras italien, celui qui reprend et développe, en version autrement plus radicale, le même habitus mental, on crée hélas ! nous aussi un nouvel objet de communication, sujet à discussion, mais déjà prêt à être commercialisé. Une autre sorte de post-vérité.

Et pourtant il y a du vrai dans ce rapprochement frontal entre l’anachorète de Laguiole et le grand solitaire de Castel di Sangro, au pied des montagnes des Abruzzes, quelque part sur une colline égarée entre Rome et Naples. Dans Sangro il y a sang, comme «O Sangue», premier film de Pedro Costa avec la sublime Inès de Medeiros, récit en noir et blanc à la douceur déchirante se frayant son chemin lumineux à travers brumes en ciel bas. Homme économe en paroles, Niko Romito cultive aussi le même sentiment d’une tragédie liminale. Il ne s’épanche jamais en commentaires, en légendes explicitant, à l’œil et au palais trop distraits, les raisons d’être d’une cuisine pas peu fière de sa méfiance de l’Industrie Culturelle. Une cuisine humaniste nullement construite en opposition, contre l’ordre des choses, mais presque par nécessité sur le fil du hasard. Il y a une vingtaine d’années, lorsqu’il fut rappelé auprès du père gravement malade, Niko laissait derrière lui sa vie d’étudiant en sciences économiques dans la capitale italienne. Retrouvant au pays natal la pâtisserie familiale dont il fallait désormais s’occuper. Reboot existentiel et lente construction avec sa sœur Cristiana, alter ego providentiel et son exact contraire (lui: réservé, d’une maladive timidité, elle : expansive, polyglotte, diplomatique), d’un lieu qui aura connu, au fil des années, de nombreuses mutations. Jusqu’à atteindre aujourd’hui une symbiose unique entre cuisine, habitat mental et environnement à 360°.

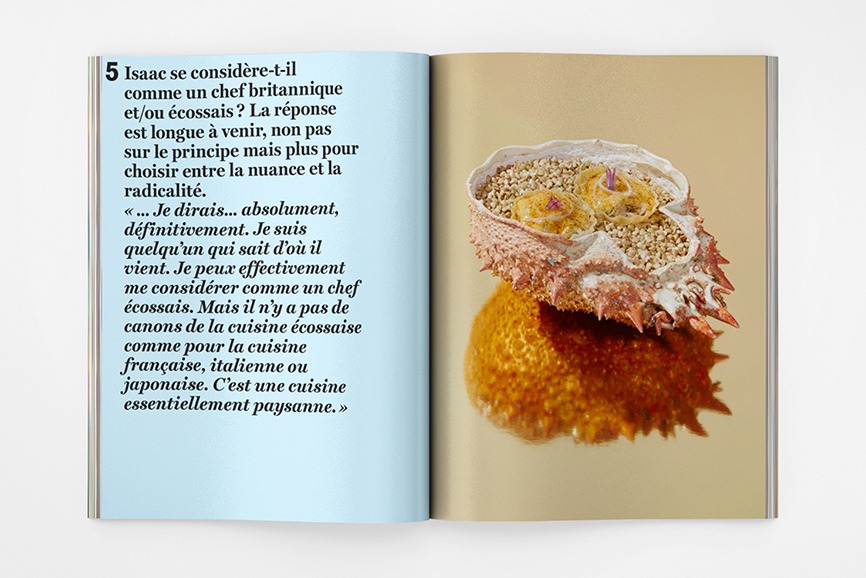

Lorsqu’on parvient à Castel di Sangro et que le portail électronique s’ouvre sur l’allée remontant en ligne droite la colline, ce que l’on aperçoit, après les vignes expérimentales sur la droite, et la blanche bâtisse de l’ancien monastère, ce sont les vertes pâtures haut perchées. Longue focale ponctuée ici et là par des figures de noir vêtues glanant à flanc de colline les herbes rares et sauvages, dites misticanza qui composent depuis la nuit des temps une pratique alimentaire qui traverse les classes sociales. Sale coup pour la mythologie du foraging : pas de François Couplan ni de Miles Irving dans les parages. La culture du glanage, de la cueillette quotidienne des herbes sauvages dans les Abruzzes est partagée par tous, directe descendance d’une culture contadina que l’urbanisation du néocapitalisme italien n’a jamais réussi à éradiquer. Pasolini aurait été rassuré. Il fait froid l’hiver à Castel di Sangro. Il arrive même que les routes soient impraticables, bloquées par la neige. Et que Niko soit obligé de monter à cheval jusqu’au restaurant. Le nord de la montagne, le sud en ligne de fuite jusqu’à Naples et au-delà. Voyage mental au double tempo, entre plénitude et repli introspectif. Au plus près de la nature et de la lente macération du temps. Pour une cuisine épurée jusqu’à l’os. Chez Romito les plats s’égrènent en apesanteur, sans mode d’emploi, cantos révélés dans leur énigmatique évidence. Une cuisine épurée, mentale L’Absolu d’Oignon, bouillon en extraction de jus d’oignon, monochrome jaune aux petits boutons farcis et safran des Abruzzes ou, tout aussi épuré, tout aussi radical, le Céleri-rave aux cubes de pancetta vapeur, suggèrent le leurre d’un minimalisme en tous points trompeur. Derrière son apparente simplicité, la cuisine du Reale est architecturale, cheminement mental. Du locavorisme, elle préconise l’engagement moral, l’étincelante fidélité au terroir intérieur. Quitte à transformer une «Terrine» de chou fermenté quarante jours durant en un éblouissant morphing du foie gras. «Je déteste lorsque les saveurs s’affirment, criardes. Un plat abouti se doit de faire oublier toute sa complexité. Ni explications, ni notes d’intentions, c’est seulement en le goûtant que l’on peut saisir le pourquoi et l’équilibre essentiel de sa construction» explique Niko d’une grave voix sinusoïdale de violoncelle. «Pour la Verza, tout est parti d’une très traditionnelle soupe de feuilles de chou aux os de cochon. J’en ai mis à la carte plusieurs versions, point de départ vers d’autres constructions. Notamment avec un chou d’abord rôti, puis passé à la vapeur à 120°C et ensuite laissé maturer 4/5 jours au frigo. Ce qui m’a fait remarquer qu’il se produisait alors deux choses intéressantes. Le chou modifiait sa structure physique, les feuilles restaient unies, collaient entre elles développant des goûts accidentels de carotte, pourtant absente de la recette. Et surtout, on aurait presque dit de la viande. Aujourd’hui on laisse fermenter le chou jusqu’à quarante jours, histoire de jouer sur son humidité, en y rajoutant une émulsion d’eau/huile/patates qui peut faire songer à une pâte de miso. Du totalement végétal, et pourtant fatalement animal, de la viande sans la viande, presque du foie gras. J’affectionne ces préparations de légumes qui peuvent se substituer aux protéines.» Un plat terriblement italien, «paysan », 100 % d’ici et de nulle part ailleurs –quoique déjà irrémédiablement oriental. S’il y a du mouvement dans la cuisine de Niko Romito, c’est plutôt au rythme de ce qui advient. Un processus organique à même l’instant, de progressive révélation à soi.

Un cheminement solitaire, obstiné, récoltant ses évidences à mille lieues des apparences. Le cuisinier a évidemment raison lorsqu’il se plaît à déplacer les frontières de la recherche. La simplicité tient d’un point d’arrivée. Et il y a un long chemin à affronter : comme dans le bloc rouge cardinal de l’Anguria & Pomodoro. Overdose d’umami pour une pastèque gardée 24 h en salaison qui en compacte la texture, couronnée ensuite de pétales de tomate glacés à l’huile d’olive. L’effet est propulsif mais d’une étonnante longueur contemplative. Interaction de structures pour parvenir, de simulation en dissimulation, à une poétique d’antiminimalisme pleinement assumée. « Évidemment même dans les plats mono-ingrédient, il y a énormément de recherche en amont. Recherche, un terme que je revendique surtout par ces temps où le mot semble avoir disparu de l’horizon culinaire. Il n’y a qu’à voir les congrès, devenus le triste podium des séances de communications autocélébratives. »

Au Reale comme chez Noma, excusez du peu (même Redzepi adhérerait au tandem acidité/amertume de la Crème d’amandes alcoolisées et herbes des champs), l’iter du dîner, à la carte ou corseté dans un menu, s’affranchit des séquences établies. On ne raisonne plus par typologie de plat (amuse, entrée ou plat), mais par produit. La poésie naît de la fluidité, de l’effacement de l’effort laborantin. « J’aime beaucoup les volailles, on ne les trouve presque plus au restaurant en Italie. Pour les Tortellini au poulet j’ai d’abord cuit une volaille à la vapeur, la braisant ensuite dans une poêle en fonte, façon alla cacciatora avec anchois et vinaigre. Surprise : la sauce s’avéra bien plus intéressante que le plat imaginé. D’où l’idée a posteriori de farcir ces tortellini avec un mélange composé de cette sauce et de la chair d’une autre volaille. Quant à la pâte aux oeufs des tortellini, il faut qu’elle soit très subtile, poreuse, quasi invisible. La texture extérieure de la pâte doit se fondre dans celle intérieure de la farce. » Des Tortellini tels des bonbons de poulet. Énigmatiques et séraphiques comme le Sexe des Anges. « Un plat inphotographiable. Visuellement déceptif. Et j’aime bien que ce soit ainsi. » Pour le racolage du food porn, on repassera.

Mais la douceur chez Niko n’est jamais que voluptueux abandon. Elle ne se dépare jamais de la zone d’ombre de sa brutalité. Ainsi vont ses Spaghetti al pomodoro, cuits non plus dans l’eau bouillante, mais mantecati – sans une seule goutte d’huile, de beurre ou de graisse végétale – dans l’eau et la pulpe de trois différentes qualités de tomates, Pendolino, San Marzano et Ramata. Un summum de concentration, d’acidité dans la douceur, de nuance dans la puissance. Un Profondo Rosso monochrome, immersion dans l’exaltation éruptive du ton sur ton – du Rothko pop, si l’on veut. Violemment ostinato, lancinant de sensualité – aussi troublant d’étrangeté que le Sacre du Printemps dirigé, en ballet de poussière, par Romeo Castellucci sous la baguette orchestrale de Teodor Currentzis. Il était une fois le comfort food, voilà son véritable point de rupture.

On goûte la cuisine de Romito comme on sonde les profondeurs de l’intime. Une recherche peut-être auteuriste mais jamais coercitive. Au contraire, fondamentalement collaborative. Point de tour d’ivoire ni de verticalité décisionnelle. Le quadra à l’allure réservée sait bien que la connaissance n’a pas de sens si elle n’est pas partagée. D’où la création de Formazione Niko Romito, moins une Fondation qu’une véritable école de cuisine où l’accent est porté sur la mise en réseau du savoir : la gestation de jeunes talents dont les meilleurs, à la fin de leur cycle d’études, seront cooptés au sein des deux Spazio, ses restaurants de Rome et Milan, que le cuisinier a offerts en « autogestion » à ses élèves. Il n’y est pas question de cloner, de vulgariser l’âme du Reale, mais d’interpréter une idée de la cuisine transalpine, certes simplifiée par rapport à la matrice de la maison mère, mais autonome dans le rendu populaire de son italianité. À la dichotomie du gastro et du bistro, Spazio, restaurant 2.0, offre une troisième voie toute en maîtrise et en exigence, mais aussi d’une immédiate accessibilité.

De même que chez Bomba, petite start-up napolitaine de street food consacrée aux traditionnelles boulettes italiennes, sucrées et salées, que Romito s’apprête à décliner dans différents points en Italie. Puis à l’étranger. Une manière d’être sur tous les fronts, toujours dans le concret, le factuel, l’élan collectif. De tourner le dos à la posture intimidante du trois-étoiles inatteignable. À cette pénible fuite en avant qui sied comme un gant étouffant à la cuisine de l’ère de la post-vérité. Plus ermite que showman, Niko ne court pas après l’Audimat. Artisan jamais plus à l’aise que dans ses ateliers, il quitte rarement le lieu de vie qu’il s’est choisi – entouré de ses fidèles, Cristiana, soeur âme soeur (« Elle s’est mise à pleurer l’autre jour en apprenant que, au bout de vingt ans, le Reale venait d’entrer dans les 50 Best »), ou Gaetano, matinal maître des cérémonies à la voix mélodieuse. Rien que pour lui, pour ses petits déjeuners soyeux, on se damne dès le saut du lit. Rêvant comme Niko, au diapason de sa cour de collaborateurs, d’un retour aux valeurs primales, au sens primordial des choses et des saveurs. Comme le pain, ces miches croustillantes aux senteurs de châtaigne, miracle de levure mère sans cesse renouvelée depuis des années, offrande sacrée à laquelle Niko aimerait redonner enfin un jour la centralité (« presque un plat en soi ») partout ailleurs refusée. Ah ! on a failli oublier : les deux magnifiques bergers des Abruzzes, frérots blanc neige et molosses boule de laine tout doux tout doux, qui courent en liberté dans le grand jardin avec vue sur les montagnes, s’appellent justement Pane et Olio. Pain & Huile.